Martin Scharfe

»Hinterfragen. — Bei Allem, was ein Mensch sichtbar werden lässt,

kann man fragen: was soll es verbergen?

Wovon soll es den Blick ablenken?

Welches Vorurtheil soll es erregen? […].«1

Vorbemerkung

Ein Motto pflegt man mit Bedacht vornean zu setzen, und der Aphorismus Nietzsches, der ja inhaltlich zunächst nur auf die zwischenmenschliche, die psychologische Ebene abzuzielen scheint, erhält doch durch seine Überschrift eine weitere Aufgabe: er eignet sich als Sinnspruch aller wissenschaftlichen Arbeit. Und gerade ein uns ständig und überall begegnendes Alltagsding wie der Wegzeiger in abstrahierter Pfeilform muss uns zum Hinterfragen auffordern, ja zwingen — gerade weil er uns verlockt, ohne Skrupel und Zögern seiner Botschaft zu vertrauen; gerade weil er den einzig richtigen Weg einzuschlagen empfiehlt oder gar befiehlt; gerade weil er alle Antworten zu wissen und keine Alternativen zu dulden scheint.

Ich habe mir deshalb vorgenommen, Figur und Gebärde des Wegzeigers erneut2 abzutasten, um nach Möglichkeit Neben-, ja vielleicht gar Gegen-Bedeutungen zu erspüren.

Denn wie der Kompass irritiert auch der Wegzeiger durch eine Missweisung. Während aber diejenige des Kompasses (als Differenz der Orientierung auf den magnetischen und auf den geografischen Nordpol) öffentlich ist, ja bekannt und bedacht sein muss, liegt die Missweisung des Wegzeigers im Verborgenen – mehr noch: Sie wird strikt abgestritten; denn der Wegzeiger ist ja geradezu definiert durch die Umstandslosigkeit und Geradheit seiner Gebärde. Es bedarf also scharfer Beobachtung, wohl auch einiger Winkelzüge der beharrlichen Betrachtung, kurz: einer geduldigen Hinterfragung, um die zunächst nur behaupteten dunklen Neben- und Gegenbedeutungen unseres allgegenwärtigen Orientierungsinstruments zu beleuchten und damit endlich auch ans Licht zu bringen. Bei diesem Experiment mag sich dann auch ergeben, dass der sinnbildliche, der allegorische Wegzeiger mehr über sein eigentlich Inneres verraten muss als unser alltäglicher, der geografische Wegzeiger an unseren Straßen. Beide indes sind unser Gegenstand; und beide wollen wir nicht zuletzt deshalb im Auge behalten, weil (was in der Regel nicht gewusst und also auch nicht bewusst wird) ihre Alltäglichkeit die hoch symbolische Bedeutsamkeit verdeckt wie auch ihr — auf’s Gesamte unserer Kulturgeschichte gesehen — erstaunlich junges Alter vergessen macht.

1. Vom Wegzeichen zum Wegzeiger

Denn das von einem konkreten Menschen abgelöste und auf Dauer gestellte Zeichen, das den Wanderer in eine bestimmte Richtung weist, ist gewiss nicht älter als ein halbes Jahrtausend. Vielleicht haben wir in einem Holzschnitt zu Sebastian Brants Narrenschiff überhaupt den ältesten Beleg vor uns3 — und selbst da können wir keineswegs sicher sein, dass diese an einen Bildstock angenagelte hölzerne Hand, die dem Pilgrim den Weg zum Wallfahrtsziel zeigen soll, Abbild einer realen Situation ist; vielleicht ist sie auch nur die erstaunliche Bild-Erfindung eines denkenden Künstlers.4 (Abb. 1)

Abb. 1: Wegweisende Hand am Bildstock. Holzschnitt 1494.

Denn vorher — und noch lange nach dem Jahr 1494 und nach der Zeit um 1515/16, aus der wir ein ganz ähnliches Bild des jüngeren Holbein kennen5 — bedurfte es keiner Richtungsanzeige: es genügte Pilgern, Landfahrenden, Kaufleuten und Soldaten zu wissen, dass sie sich auf dem rechten Weg befanden. (Abb. 2) Die römischen Meilensteine sind das klassische Beispiel; Radgeleise, Tritt- und Gangspuren von Menschen und Tieren (auch sie lässt der Holzschnitt zu Brants Epistel erkennen), Brücken und Stege, Stangen, andere Merkzeichen, Bildstöcke vor allem zeigten den übers Land Ziehenden an, dass sie in Ruhe weitergehen und auf die Erreichung ihres gesetzten Ziels hoffen durften.

Abb. 2: Der Pilger folgt der wegweisenden Hand zum heiligen Ort. Zeichnung vom Hans Holbein d. J.,

um 1515/16.

Insbesondere die Theorie einer christlich ›möblierten‹ Landschaft, die sich auf die Erörterungen der vorreformatorischen und ab dem frühen 16. Jahrhundert einer altgläubigen Bildtheologie stützen konnte, spielte beim Problem der räumlichen Orientierung eine nicht unerhebliche Rolle. Gewiss sollten die Kruzifixe, Bildstöcke und -tafeln aller Art vor allem die andächtige Gesinnung befördern. Man setze solche frommen Denk- und Andachtsmale »an die strassen und gemeyne wege, das volck zu vermanen zu andacht und zu gepet«; denn »manches gepet da gesprochen wirt bey dem bild, welchs nit geschehe wenn kein bild da were«, argumentierte der altgläubige Nürnberger Theologe Johannes Cochlaeus.6 Aber die Funktion der an den Verkehrswegen aufgefädelten gehauenen, geschnitzten oder gemalten Andachtsimpulse erschöpfte sich doch keineswegs in Frömmigkeitsübungen. Wenn etwa Wilhelm Gumppenberg in seinem ›Marianischen Atlas‹ ein gutes Jahrhundert später anmerkte: »Ist nit wol außzusprechen, wie solche Säulen den Wandersmann erquicken, in dem er an Leib vnd Seel Stärck empfanget«: dann hatte der jesuitische Theolog nicht nur die geistliche Bedeutung solcher Wegmarken im Auge, sondern auch die praktische, für die der auf Orientierung angewiesene Pilger oder Landfahrer dankbar sein musste; ein wohl um das Jahr 1522 entstandener Holzschnitt des sogenannten Petrarca-Meisters zeigt uns das anschaulich.7 (Abb. 3)

Abb. 3: Der Weg ist mit allerlei Marken bezeichnet. Holzschnitt des Petrarca-Meisters, um 1522.

Noch ein später Holzstich — Ludwig Richter hat ihn signiert und auf das Jahr 1865 datiert — erinnert an das einstige Ineinander von geistlicher und alltagsbezogener Fürsorgepflicht der alten Wegmarken: sitzt da doch ein müder Alter neben seiner mitgeschleiften armseligen Habe und einem weggeschlummerten Mädchen (seinem Enkelkind?) an einem Grasrain am Wegesrand direkt vor dem Stamm eines hölzernen Kruzifixes; die vom Künstler vorgesehene mehrsinnige Unterschrift aber lautet: »Gott wird für uns sorgen.«8 (Abb. 4)

Abb. 4. Die Rast der armen Wanderer unterm Kruzifix. Holzstich nach Ludwig Richter, 1865.

Es ist freilich bemerkenswert (und den Heutigen eigens ins Bewusstsein zu rufen!), dass die Menschen im alten Europa ganz offensichtlich jahrtausendelang an solchen Wegmarken genug hatten und einer Richtungsangabe, wie sie uns heute etwa der allgegenwärtige Pfeil liefert, nicht bedurften — wir schließen also auf eine kulturell bis ins Feinste geschulte Orientierungsfähigkeit, in der die Naturzeichen wie Luftbewegungen, Empfindungen von Temperatur und Feuchtigkeit der Luft, von Licht und Stand der Gestirne eine Rolle spielen mochten, von deren Bedeutung wir heute keine Ahnung mehr haben können. All dies recht bedacht muss uns dann die historisch so spät auftauchende hölzerne, eiserne oder steinerne Hand wie ein ehedem ganz offensichtlich als überflüssiges Zeichen betrachtetes Ding erscheinen, als Surplus der Orientierung oder als halb tautologisches Hilfsmittel — wenn man so will: auch als ein erstes Anzeichen aufkeimender Ungeduld.

2. Warme und kalte Hand

Ein erster Aspekt der Uneigentlichkeit klebt ohnehin an jenem einen menschlichen Körperteil imitierenden Richtungszeichen, das dem unwilligen Pilger in Brants Narrenschiff vergebens den Weg und das Ziel zeigen will, in der Regel aber doch als erhoffte und willkommene Hilfe in einer Notsituation erfahren wird. Es ist das klassische Frage- und Antwortspiel, das zwischen dem Fremden, dem des Weges Unkundigen, und dem Einheimischen, dem in der Regel Wissenden also, abläuft. Die Alltäglichkeit und also auch die Trivialität dieser Situation spiegelt sich im Umstand, dass es nicht allzuviele bildliche Darstellungen dieser Szene zu geben scheint: am ehesten noch scheint sie dann Bild geworden zu sein, wenn sie gleichsam ein Programm vorzustellen geeignet schien wie in jener Szene des nach dem Weg fragenden ›wandernden Juden‹, der als ›Juif errant‹ bis an seiner Tage Ende dazu verdammt ist, über die Welt zu irren9; oder wenn es in einem Erfahrungsbericht darum ging, die Bedeutung einer ›Schlüsselstelle‹ zu markieren.10 (Abb. 5)

Abb. 5: Die Reisenden erhalten von den Einheimischen nur unbefriedigende Auskunft über den Weg. Illustration nach einer Zeichnung von Rodolphe Töpffer, 1844.

Doch konnten solche Auskünfte der ›warmen Hand‹ mit verschiedenen Mängeln behaftet sein. Wenn wir etwa den Bericht Ludwig Steubs über eine höchst umständliche mündliche Wegweisung hinauf zu einer oberbairischen Alpe lesen — von Merkzeichen zu Merkzeichen! —, möchten wir bezweifeln, ob wir Heutigen mit unserer vernachlässigten Memorierfähigkeit in der Lage wären, das uns präsentierte Weg- ›Rezept‹ in die Wirklichkeit der Landschaft einzutragen.11 Umgekehrt dürfen wir nicht meinen, dass — so wie selbst ein guter Koch noch lange kein versierter Rezept-Verfasser sein muss — keinesfalls jeder befragte Kenner der eigenen landschaftlichen Verhältnisse über die sprachliche Kompetenz verfügen musste, einem Fremden den Weg so zu beschreiben, dass der ihn auch wirklich finden konnte. Denn zu solch fremdentauglicher Wegweisung gehört ein gerüttelt Maß der Fähigkeit, sich in den Fremden hineinzuversetzen — und wir können doch alle Tage beobachten, wie die sonst gewiss tüchtigen Leute der Straßenverkehrsbehörden bei Umleitungsausschilderungen an bestimmten Stellen auf ein für den des Weges Unkundigen notwendiges Richtungsschild verzichten, weil sie glauben, hier verstehe es sich doch ›von selbst‹, in welche Richtung man sich zu wenden habe. Schöne Beispiele solch fehlenden Empathievermögens hat uns der blinde Schweizer Landfahrer Jakob Birrer mitgeteilt: so etwa in seinem Bericht über eine ziemlich exakte Wegempfehlung, die indessen an einem Wegzeigerpfahl endete — weil der wegunkundige Blinde dann ja schon ›sehe‹, wie es weitergehe; sarkastisch merkte Birrer an, er sei da zwei hölzernen Wegweisern verkommen.12 Diese und andere Beispiele sprachlichen und empathisch-psychischen Mangels und natürlich der simple Umstand, dass nicht an jeder Abzweigung ein Kundiger auf den Irrenden wartet, mussten am Ende die Idee beflügeln, die erfahrbaren Nachteile der ›warmen Hand‹ durch die erhofften Vorteile einer ›kalten Hand‹ zu kompensieren — das heißt: die flüchtige und gelegenheitsabhängige Szene des menschlichen Frage-Antwort-Spiels auf Dauer zu stellen und zu institutionalisieren. Frühe Beispiele aus dem späten 15. und frühen 16. Jahrhundert sind uns in den angenagelten oder eingezapften hölzernen Zeigehänden schon begegnet. Einen neuen Schub solcher Vernunftpraxis scheint es dann, soviel wir wissen, im späten 17. Jahrhundert gegeben zu haben; denn aus verschiedenen deutschen Territorien — etwa aus den Herzogtümern Magdeburg und Württemberg — sind uns Mandate bekannt, welche die Setzung von Wegzeigern anordnen.13 Diese zumeist wohl hölzernen Säulenzeichen waren unverkennbar dem menschlichen (männlichen!) Körper nachgebildet mit abstrahiertem schlanken Leib und (bezeichnenderweise?) rudimentärem Kopf, aber relativ naturalistischen Zeigehänden und -armen, auf denen Namen und Entfernung der Zielorte einzuschneiden und mit Farbe hervorzuheben waren.14 (Abb. 6)

Abb. 6: Drei- und vierarmige Wegzeigersäule. Kupferstich um 1710/20.

Diese drei-, vier- oder gar fünfarmigen Attrappen des Menschenleibs waren aufgespeicherte, auf Dauer gestellte und zugleich auf Vorrat angelegte — also gleichsam verholzte (denn von versteinerten lässt sich in Anbetracht des tatsächlich verwendeten Materials schlecht sprechen), maschinisierte — Wiederholungen jener Szene, in welcher der der Gegend unkundige Mensch um Auskunft bittet. Nicht nur die Verholzung, sondern auch das Paradox der in einem einzigen Artefakt aufgespeicherten mehrfachen, ja gar konträren Zielangabe lässt uns erahnen, dass wir einen zweiten Aspekt der Uneigentlichkeit vor uns haben.

Der Umstand freilich, dass die Klagen über fehlende Wegzeiger sich alsbald zu häufen begannen, ja in den vorhandenen historischen Quellen an Anzahl und Dringlichkeit die positiven Zeugnisse zu überbieten scheinen15, ist nicht nur Hinweis auf ein, wie es uns vielleicht zuerst erscheinen mag, historisch zufällig gesteigertes Bedürfnis; sondern es ist Symptom jenes umfassenden und tiefen Dranges nach allgemeiner Zirkulation von Menschen, Waren, Kapital, Ideen, Werten undsofort, wie sie kennzeichnend ist für die modernen kapitalistischen Gesellschaftsverhältnisse. Insofern ist es nur eine historische Konsequenz, dass die Kritik am unvollkommenen und noch lückenhaften Wegzeigerbestand das perfekte System herbeizuzwingen versucht. Mit der Heraufkunft dieses umfassenden Wegzeigersystems wird freilich in der Ferne auch schon ein dritter Aspekt der Uneigentlichkeit erkennbar: die Ahnung nämlich einer hintergründigen Gängelung oder gar Missweisung.

Exkurs I: Die Karte

Es entwickelte sich freilich schon früh in Konkurrenz zum weithin lückenhaft bleibenden Wegzeigersystem ein anderes Medium, das aus unterschiedlichen Gründen mit höherer Perfektibilität begabt war: ich meine die Karte. Neugierde und Machtwille der territorialen Eliten beförderten die sogenannte Vermessungskunst, die mit ihren Resultaten den perfekten Überblick über Flächen, Höhen, Grenzen, Lage der Orte und Verlauf der Verkehrswege liefern konnte. Dass absolutistisch-obrigkeitliche militärische und steuerliche Interessen zu den hauptsächlichen Antrieben gehörten, muss uns an dieser Stelle nicht kümmern; wichtig allein für unseren Zusammenhang ist das Resultat der hintergründigen Bestrebungen: nämlich die sich ständig vervollkommnende Karte. Und so verstehen wir gut, dass sie bald als das perfektere System betrachtet werden konnte. Denn sie ließ den Reisenden die erforderlichen Abzweigungen und den Weg, der einzuschlagen war, bereits am vorabendlichen Wirtshaustisch oder unterwegs (gleichsam schon in der Hosentasche) erkennen. Ein Beispiel dieses neuen selbstbestimmten Reisens verdanken wir dem damals erst zweiundzwanzigjährigen (und doch schon weithin berühmten!) Felix Mendelssohn Bartholdy, der aus Italien zurückkam. In einem Schweizer Wirtshaus behagte ihm das große Publikum nicht: »Laßt Euch hängen«, notierte er, »ich geh weiter«! Er nahm »die Carte raus u. fand, daß St. Gallen der nächste ordentliche Ort war u. noch dazu der einzige praktikable Weg«.16 Und vier Jahrzehnte früher hatte ein damals fast Gleichaltriger — und später dann, als Maler freilich, ebenfalls zu höchstem Ruhm Gelangter! — ganz ähnliche Erfahrungen gemacht. Joseph Anton Koch nämlich, auf dem Weg von der Stuttgarter Hohen Carlsschule in die Schweiz, »glaubte« (so hat er in seinem Reiseskizzenbuch von 1791 vermerkt) der Karte mehr als den befragten »Bauern, welche immer gewohnt sind, Wege zu gehen, die der Vater, Großvater und Urgroßvater gegangen sind«.17 Die Karte als Befreiung von menschlichem Wegweiser und hölzernem Wegzeiger: das war ein neues Thema. (Abb. 7)

Abb. 7: Wo der Wegzeiger versagt, kann die Karte weiterhelfen. Zeichnung von Paul Simmel, 1927.

3. Von der Hand zum Pfeil

Es gehört zu den — freilich erwartbaren! — Widersprüchen unseres kulturgeschichtlichen Forschens, dass es uns noch nicht gelungen ist, den Eintritt eines der bedeutendsten Symbole unserer Moderne — eben des Pfeils als Weg- und auch als allgemeinstes Orientierungszeichen (etwa in Gebrauchsanweisungen) — in unsere Alltagskultur zu datieren und die Umstände dieser Innovation aufzuklären, das heißt auch zugleich: nachzuzeichnen und mit Quellennachweisen zu belegen, wie das ein rundes halbes Jahrtausend in Gebrauch gebliebene Zeichen der Hand zunächst dem Zeichen des realistisch gefiederten Pfeils und dann einem zunehmend abstrahierten ›Pfeil‹-Zeichen weichen musste — und zwar nicht in einem allmählichen Prozess, sondern mit einer gewissen Abruptheit. Vor allem die möglichen Gründe für solch auffälligen und zugleich ziemlich unvermittelten Symbol-Austausch verdienen große Aufmerksamkeit.

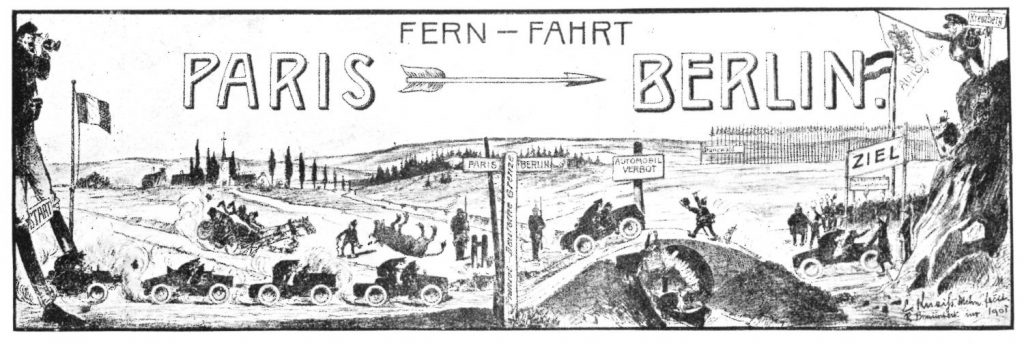

Vor gut zwei Jahrzehnten hat mir mein damaliger Kenntnisstand nahegelegt, den Wandel auf die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert zu datieren und mit dem Auftritt des revolutionär neuen Verkehrsmittels Automobil in Verbindung zu bringen.18 Doch vielleicht ist es gar kein Zufall, dass mir seither trotz nervös-zielgerichteter Aufmerksamkeit keine neuen Belege mehr untergekommen sind, welche die damalige These in Zweifel zu ziehen in der Lage wären; möglicherweise ist das Plakat des ersten Automobilrennens von Paris nach Berlin im Jahre 1901 wirklich Ausdruck und vielleicht gar auch ziemlich singuläres Zeugnis jenes geheimnisvollen Symbolumbruchs. (Abb. 8)

Abb. 8: Wegweiser mit Zeigehänden und der gefiederte Pfeil auf einer Karikatur zur Automobil-Fernfahrt Paris—Berlin, 1901.

Die karikaturistisch aufgefasste Grafik19 mit der Großbuchstaben-Überschrift »Fern-Fahrt Paris → Berlin« zeigt eine breit angelegte stilisierte Landschaft zwischen dem mit der Tricolore bezeichneten Startort links und dem Ziel unter der Flagge des Deutschen Reiches. Genau in der Mitte ist die Grenze mit einem geöffneten Schlagbaum, strammstehenden Grenzposten und einem Wegweiserpfosten markiert, dessen eine Hand zurück nach Paris zeigt, während die andere das Ziel Berlin nennt. Auf der Straße aber rasen die Automobile dahin, in denen sich jeweils zwei Männer gegen den Fahrtwind ducken, wirbeln hinter sich dicke Staub- und Abgaswolken auf, bringen ein Rind zum Stürzen und lassen scheuende Pferde mit einer Kutsche in wildem Galopp durchgehen. Über der ganzen Szenerie aber, deren offen aggressiven Charakter der Zeichner ohne Zweifel durch die humoristische Eintönung mildern wollte, fliegt ein überdimensional großer gefiederter Pfeil in der Richtung des Rennens.

Fortan — das Automobil war gerade einmal anderthalb Jahrzehnte ›auf der Welt‹! — überflügelte das Zeichen des wegweisenden Pfeils das altehrwürdige Zeichen der wegweisenden Hand, und es drängt sich die Frage auf, was die Gründe des sich doch relativ plötzlich und unvermittelt und wie auf eine so geheime wie massenhafte Absprache hin vollziehenden Symbolaustauschs gewesen sein könnten — einer kulturellen Wandlung hohen Grades, die doch von niemand bemerkt, geschweige denn dokumentiert worden zu sein scheint.

Beide Zeichen waren natürlich Abstraktionen einer Szene: Gespräch oder Schuss. Doch die bessere Darstellungs- oder Abstrahierfähigkeit des Zeichens selbst, Hand oder Pfeil, kann nicht den Ausschlag für den Zeichenwandel gegeben haben, da ist nicht viel Unterschied des Aufwands zu bemerken. Also müssen ›innere‹ Gründe den Austausch angeregt und befördert haben – Gründe, die in der Szene selbst liegen, die im Zeichen repräsentiert ist. Die Grafik der Wettfahrt des Jahres 1901 gibt einen ersten Hinweis.

Denn der herkömmliche, aber wohl erst ein gutes Jahrhundert lang häufiger und systematisch genutzte Hand-Wegzeiger, der im Zentrum der Bilddarstellung steht, ›passte‹ ja nun wirklich nicht mehr zum sich soeben revolutionierenden Verkehr: die ›gemütliche‹ Szene20 des mit dem Einheimischen redenden Reisenden, diese Szene des Verweilens und des Austauschs, war unter dem Geknatter des kaum gedämpften Explosionsmotors, in seinem Auspuffgestank und in der dicken Staubwolke, die von der noch nicht asphaltierten (und selten gepflasterten) Straße aufstieg und alle einhüllte, kaum mehr vorstellbar. Ohnehin war Eile, ganz im Gegensatz zu den Behauptungen (und wohl auch Bemühungen!) einiger frühen Automobil-Ideologen21, ein unverwechselbares Kennzeichen des neuen Verkehrs.22 Zu der neuen Eile aber, von der sich eine gewisse Aggressivität nicht abkoppeln ließ (wie allenthalben rasch bemerkt wurde), fügte sich das Bild des alten Jagd-, Mord- und Kriegsinstruments — der Waffe Pfeil — ganz vortrefflich.23 Und es ist sicher bedenkenswert, dass dieses Bild der Aggression gleichsam aus der Archäologie — aus der Vorzeit der Menschheit, aus einer Urkultur — so unvermittelt wie unbemerkt in unsere technische Moderne hereinstürzte.

Der Pfeil ist inzwischen längst zu einem der bedeutendsten Symbole der heutigen Kultur geworden — zu einem ihrer Leitfossilien gewissermaßen: keine Verpackungsschachtel und keine Gebrauchsanweisung kommt mehr ohne ihn aus.24 Gerade deshalb muss einer kritischen Kulturbetrachtung auffallen, dass sie absolut nichts über den Eintritt dieses (für die Moderne wiederbelebten) Symbols in unseren Alltag weiß: weder kennen wir einen Erfinder der Idee, noch wissen wir, wer für ihre Verbreitung gesorgt hat; weder wissen wir, ob Diffusion von einem einzigen Ort oder zugleich von mehreren Punkten aus erfolgt ist. Wir erblicken nur plötzlich und gleich zu Beginn des 20. Jahrhunderts eine Vielzahl von Pfeilzeichen, die uns erkennen lassen, dass das ›neue‹ Zeichen ganz allgemein als derart ›passend‹ empfunden wurde, dass es mit gewaltiger und dennoch fast ›unsichtbarer‹ Wucht das nun antiquiert alte Zeichen der Hand ›aus dem Weg schießen‹ konnte.

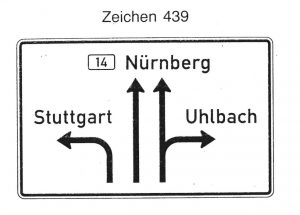

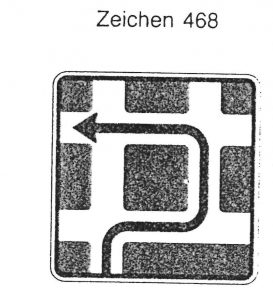

Abb. 9: Seit den 1920er Jahren erscheint der absurd gebogene oder sich aufteilende Richtungspfeil. Musterzeichnung 1927.

Abb. 10a und b: Wir haben uns längst an die Absurdität des gebogenen oder sich aufsplitternden Pfeils gewöhnt. Musterzeichnung 1992.

In die kulturelle Vernunft dieses Prozesses war freilich ein gerüttelt Maß an Irrationalität eingewickelt – dass dies nicht bemerkt wurde (oder: nicht bemerkt werden konnte oder durfte), wirft ein bezeichnendes Licht auf die Gewalt jener Innovationswucht. Denn es waren wenigstens zwei Absurditäten ohne Einspruch und Klage zu schlucken und zu akzeptieren. Die eine Absurdität — die historische! — lag, wie erwähnt, in der merkwürdigen Tatsache, dass ein gleichsam prähistorisches Artefakt, das man nur noch aus Museum, Geschichtsunterricht oder Karl-May-Lektüre kannte, als nun plötzlich zur modernsten Lebensweise passend empfunden wurde. Die andere Absurdität — eine formale — bestand darin, dass man der Figur des Pfeils, dessen Essenz doch in schlanker vorwärts zielender Geradheit liegt, Gewalt antat, indem man ihn rechts oder links rechtwinklig abbog (Abb. 9 und 10) (und, später, gar in Kreisform zwang — oder aber zunächst vorwärts und dann nach einer Biegung wieder rückwärts schießen ließ). Dass solche Paradoxien — wie die historische und die formale — niemand zu stören schienen (und scheinen), zeigt, welche Verdrängungsleistung für eine als notwendig empfundene Innovation aufgebracht, ja geopfert werden kann.

4. Eile und Ungeduld

Dass das Zeichen des Pfeils also für Eile und Ungeduld, ja auch für Aggressivität steht, lässt sich schwerlich übersehen. Die Frage ist nur, welcher Nährboden diesen Tendenzen günstig war und ist.

Vor Jahren schon hat Jon Mathieu in einer bemerkenswerten kleinen Studie auf das Motiv des Aufweckens und Aufwachens hingewiesen, das sich (freilich mit langer Vorgeschichte) im protestantischen Kirchenlied vor allem des 17. und 18. Jahrhunderts Ausdruck verschafft: »›Wachet auf!‹ ruft uns die Stimme« (Lied und Text sind um das Jahr 1600 entstanden) undsoweiter25; und es fällt leicht, Verbindungen zur reformierten, insbesondere zur calvinistischen Spielart des Protestantismus aufzuzeigen und später zu aufklärerischen Nützlichkeitserwägungen.26 Doch vom Aufruf, die Zeit nicht zu verschlafen, ist es kein weiter Weg mehr zur Maxime, die Zeit zu ›sparen‹, die bis heute in ihrer trivialisierten Gestalt »Zeit ist Geld« in aller Munde ist.27 Nachschlagewerke legen uns ohne Umschweife eine Spur zum großen Amerikaner Benjamin Franklin (er lebte von 1706 bis 1790) — und bei ihm lässt sich die Herkunft seiner ökonomischen Maxime aus der Sphäre des Religiösen nicht übersehen. Die Beispiele des Zeitsparens, die er in seiner Autobiografie präsentiert, sind äußerst aufschlussreich: Männer sollen sich selbst rasieren, denn dann umgehen sie nicht nur den möglicherweise schlechten Mundgeruch des Barbiers, sondern sie ersparen sich vor allem die Wartezeit; Mahlzeiten soll man möglichst rasch hinter sich bringen (womit Franklin nicht nur den Genuss zu verachten empfiehlt, sondern auch die Arbeit des Küchenpersonals, also insbesondere der Frauen) — er brüstet sich geradezu mit seinem Desinteresse, das ihn gleich nach der Mahlzeit habe vergessen lassen, was es zu essen gegeben habe. Die aufschlussreichste Verbindungslinie zum calvinistischen Frömmigkeitsstil, der ihm streng ansozialisiert worden war, ist indessen seine paradoxe Konsequenz: er habe sich den Kirchenbesuch abgewöhnt, weil er »nicht die Zeit zu seiner Ausübung erübrigen konnte«!28 »Liebst du aber das Leben«, so ließ Franklin den ›alten, armen Richard‹ in einem Kalendertext auf das Jahr 1733 (über »Mittel, reich zu werden«) sagen, »so verderbe die Zeit nicht […]; denn sie ist das Zeug, aus dem das Leben gemacht ist. […] Ist die Zeit das kostbarste unter allen Dingen, so ist Verschwendung der Zeit die größte unter allen Verschwendungen […].«29 Anderthalb Jahrzehnte später hat dann Franklin auch den berühmt gewordenen Satz zu Papier gebracht: »Bedenke, daß Zeit auch Geld ist!«30

Wie selbstverständlich und verbreitet solche Gesinnung in calvinistisch geprägten Lebenszusammenhängen war, zeigt auch die Anekdote, die wir Rodolphe Töpffer (1799-1846), dem Erfinder witziger Bildgeschichten und grandiosen Genfer Zeichner, verdanken. Der angehende Künstler verbrachte viel Zeit damit, im Fenster liegend das bunte Treiben der Straße zu beobachten – er hat die Szene sogar gezeichnet. (Abb. 11) Doch sein Lehrer, berichtet Töpffer, »ergriff die Gelegenheit, mir eindringliche Vorstellung über die viele Zeit zu machen, die ich durch das Schauen auf die Straße verlöre«.31

Abb. 11: Der angehende Künstler liegt im Fenster, beobachtet die Straße — und ›vergeudet‹ damit Zeit. Federzeichnung von Rodolphe Töpffer (um 1810/12?).

Es ist Max Weber, dem wir die Anleitung verdanken, solche Geschichten richtig zu verstehen, indem wir hinter ihnen eine akzentuierte calvinistische Prädestinationslehre wirken sehen. Diese legte ja nahe, den ökonomischen Erfolg, der sich aufgrund einer asketischen Arbeitshaltung einstellen sollte, als Gnadenerweis Gottes zu deuten — mithin mit dem Nachweis des weltlichen Erfolgs die ewige Gnade gleichsam zu erzwingen. Es mag Zufall sein, dass Webers Studie »Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus« just in jenen Jahren, als sich das Pfeilwegzeichen auszubreiten begann, erstmals erschienen ist: 1904/05. Aber die Analyse hilft eben doch auf überraschende Weise, die Ideologie der Zeitersparnis — und also auch des Eilens! — sowohl mit dem Zeichen des Pfeils als auch mit alten religiösen Impulsen zu verknüpfen — also eben mit einer gewissen »protestantischen Ethik«, die Weber in Franklins Ideologie in Reinform ausgeprägt sah: »Der Mensch ist« — jetzt, bei Franklin! — »auf das Erwerben als Zweck seines Lebens, nicht mehr das Erwerben auf den Menschen als Mittel zum Zweck der Befriedigung seiner materiellen Lebensbedürfnisse bezogen.«32 Es ist unverkennbar, dass dieser ›Geist des Kapitalismus‹ eng mit dem Geist der Eile verstrickt ist; und deshalb darf sich unsere anfängliche Verwunderung über den denkwürdigen Auftritt des grotesken Richtungspfeils auch allmählich legen. Ohnehin haben die Fortschritte der Technisierung — und also auch die Steigerungen der Geschwindigkeit — bald ihre Kritiker gefunden: »Fahr‘ zu, o Mensch! | treib’s auf die Spitze, | Vom Dampfschiff bis zum Schiff der Luft! | Flieg‘ mit dem Aar, flieg‘ mit dem Blitze! | Kommst weiter nicht, als bis zur Gruft.«33

5. Hemmung und Stockung

Unsere schrift- und textorientierte Wissenschaft ist es gewohnt, auf bewusst geäußerte und in Worte gefasste Verlautbarungen (wie die soeben angeführten fortschrittskritischen Verse) zu reagieren; an den Wahrnehmungen und Empfindungen der Bildkünstler hingegen, die ja eine Empirie eigener Art darstellen, pflegt sie unaufmerksam und unsensibel vorbeizustreichen.34 Dabei gründen sich doch die gezeichneten und gemalten (natürlich später auch die fotografierten) Widerspiegelungen alltäglicher Szenen auf eine reflektierte, durchgearbeitete Wahrnehmung der Realität — sie sind also gleichsam potenzierte Empirie, und es stünde einer sich alltagsempirisch interessiert zeigenden Kulturwissenschaft sehr wohl an, auch diese Reflexe der Realität (die ja zugleich Kommentare zu dieser Realität sind!) ernstzunehmen. Zwar bedeutet jedes Gespräch zwischen dem Reisenden und dem Wegwissenden ein kurzes Innehalten. Was aber Künstler vor allem des 19. Jahrhunderts thematisieren, ist etwas ganz anderes: nämlich eine Irritation, die zu einer Hemmung des Fortschreitens führt, ja gar in einer Stockung endet (Abb. 12) — Ludwig Richter etwa hat Szenen solcher Stockung just unter dem Wegzeiger mehrfach gezeichnet und in Holz schneiden lassen, Szenen also, die das erwartbare fröhlich-ungestüme Losstürmen mit einem hemmenden Zweifel ausbremsen.35 (Abb. 13)

Abb. 12: Unglück und Stillstand unterm Wegzeiger — statt Aufbruch. Holzstich nach J. Geisser, 1846.

Abb. 13: Das Paradox der Hemmung unterm Wegzeiger, der doch den Aufbruch empfiehlt:

eine Sieben-Schwaben-Episode. Holzstich nach Ludwig Richter, 1857.

Es lassen sich sicher einige formale Gründe anführen, die den Zeichner oder Maler zur Konzeption solcher Szenen gereizt haben mögen: etwa das Spiel mit der Waagrechten und der Senkrechten oder das andere ästhetische Problem der Schwerpunkt- und Akzentsetzung. Doch der Reiz des formal Widersprüchlichen lässt sich wohl kaum vom Reiz des paradoxen Gedankens abtrennen, und so transportiert das formale Signal allemal auch den Verdacht, es sei zugleich als Symptom eines inhaltlichen Konflikts zu verstehen: die Stockung unterm Wegzeiger also als unbewusste, aber keineswegs stets ängstliche Vorsicht vor dem Unbekannten36, als heimlicher Widerstand gegen den Sog des ungehemmten Losstürmens, jedenfalls als Misstrauen in die Aufforderung, den Weg unbefangen und in unbedachter Eile fortzusetzen. Auch wenn die Bilder zuweilen vorgeben, sie wollten als Kriminalgeschichte gelesen werden (der mutwillig-bewusst verstellte oder versetzte Wegzeiger) oder als Humoreske (die verwitterte oder nächtlich nicht lesbare, die zu hoch gesetzte Inschrift) oder schlicht als literarische Fantasie (der Wegzeiger, der seine Arme wie ein menschliches Lebewesen bewegt37), so wollen wir sie doch enttarnen und hinter dem vorgeschützten Skandal das Moment des Bedenklichen nicht übersehen. (Abb. 14)

Abb. 14: An der Wegkreuzung steht zwar ein Wegweiser, aber seine Inschriften sind nicht zu entziffern. Holzstich nach J. J. Grandville, 1842/43.

Exkurs II: Die Szene auf der Werrabrücke

Dem Grafiker und Maler Ludwig Emil Grimm (dem Jüngsten der Grimm-Brüder) verdanken wir eine ganze Reihe von heute höchst modern anmutenden teils geschriebenen, teils gezeichneten Reisetagebüchern; mehrfach kommen in ihnen Szenen des Fragens, des Zeigens und Wegweisens vor. Eine dieser Szenen, jene auf der Werrabrücke bei Meiningen im Frühjahr 1828, fällt besonders auf, weil uns der Künstler Ablauf und Umstände und Wirkungen sowohl im Bild als auch im Text mitgeteilt hat.38

Der 38jährige Grimm (das Alter mitzuteilen ist nicht unwichtig: Grimm war nun in der Tat kein Jüngling mehr!) hatte zusammen mit seinem einige Jahre älteren Kasseler Freund und Künstlerkollegen, dem Bildhauer Werner Henschel, im April 1828 das große und aufregende Nürnberger Dürerfest besucht; nun waren sie, teils mit der Post, aber auch in großen Teilen zu Fuß, auf dem Heimweg nach Kassel. Am frühen Abend des 29. April (einem Dienstag, wir folgen Grimms akkuratem Bericht), sie hatten in der Residenz Meiningen Station gemacht und waren dort (was den sozialen Status der Kasseler Künstler bezeichnet) vom Herzog empfangen worden — an jenem Dienstagabend im April 1828 also ereignete sich eine Szene, die Louis Grimm als so bedeutsam erschien, dass er sie nicht nur ausführlich, sondern auch noch gleich doppelt — in Tagebuchbericht und Federskizze – beschrieb: die Szene einer Wegweisung und ihrer Irritationen. (Abb. 15)

Abb. 15: Die Szene auf der Werrabrücke. Zeichnung von Ludwig Emil Grimm, 1828. Museum Kassel

Der Vordergrund der Zeichnung zeigt das entscheidende Ereignis auf der Höhe der leicht gewölbten Brücke: von links kommen mit eiligem Schritt die beiden Künstler heran; wir sehen sie halb von hinten, in lange Umhänge gehüllt, den übermannshohen Wanderstab in der Hand. Sie haben die junge Frau, die im Zentrum des Bildes steht und in ihrem rechten Arm ein Kleinkind trägt, um Wegauskunft gebeten; deshalb weist sie mit ihrer Linken nach rechts von der Brücke hinunter und in die Weite der Landschaft hinein. Während diese Erwachsenen-Dreiergruppe die linke Hälfte der Brücke füllt, sehen wir auf ihrer rechten Hälfte, mit deutlich leichterem Strich gezeichnet, zwei Kinder, die ein Spinnennetz am Brückengeländer betrachten (nur nebenbei angemerkt: eine grafische Preziose Grimms!); rechts daneben und von der Hauptgruppe und den Kindern etwas abgewandt steht am Abgang von der Brücke und an das Geländer gelehnt eine kleinere männliche Gestalt, wohl ein Hirtenjunge, der in seiner Linken ein langes, leicht gebogenes altertümliches Blasinstrument (vielleicht einen Krummen Zinken oder ein Krummhorn?) hält und spielt. Im Mittelgrund links schließen hohe schroffe Felsen das Bild ab, rechts erstreckt sich eine weite, locker mit Laubbäumen bestandene Tallandschaft, während der Fluss Werra sich von der Brücke des Vordergrunds auf den Bildhorizont zuschlängelt, hinter dessen fernen Mittelgebirgszügen die Sonne soeben strahlend untergeht.

Wir haben das Glück der doppelten Reportage und wollen uns diese Ausnahmesituation zunutze machen, indem wir erst noch Grimms Texterinnerung an jene Szene geduldig nachlesen — die Erinnerung, wie er im Rückblick schrieb, an »ein Bild, das vielleicht allen auf der Reise vorgezogen werden muß«:

»Als wir an die Brücke kamen, die über die Werra führt, um ins jenseitige Dorf zu kommen, stand ein Mädchen, sie schien uns sechzehn Jahre alt, an dem Brückengeländer, ein Kind auf ihrem Arm, in ihren Mantel gehüllt. Die Verhältnisse waren so schön, ihre Stellung so graziös und ihre Augen, Mund und alle Gesichtszüge von solchem unbeschreiblich schönen Ausdruck, daß es sich gar nicht sagen läßt. So schön war auch das ungefähr dreiviertel Jahr alte Kind, was sich an ihrem Hals hielt und zu uns sah, und wenn sie sprach, wurde sie noch schöner. Als wir fragten, wem das schöne Kind gehöre, sagte sie, ihr eigenes, sie wäre verheiratet. Hier war nichts mehr zu komponieren, das Bild war fertig. Die Sonne war über den dunkelblau-violetten Rhöngebirgen am Untersinken, so daß deren Glanz und Strahlen sie und ihr Kind umgaben, ein wahrer Goldgrund; dann die Krümmungen des Flusses in dem schönen grünen Wiesental mit einzelnen hohen Gruppen Bäumen, wo Hirten weideten, und rechts kamen die hohen Felsen vom Altenstein in die Höhe. Die Sonne ging prachtvoll unter, und die Mücken tanzten in den letzten Strahlen. Wir gingen mit dem schönen Marienbild über die Brücke und sagten ihr Lebewohl und sie uns glückliche Reise und wie wir weiter nach dem Liebenstein gehen müßten.«

Soweit erst einmal das so aufschlussreiche geschriebene Geschehnis- und Seelenprotokoll, das das gezeichnete ergänzt und mit Farbe füllt. Wer jetzt aber dächte, Grimm sei nun mit seinem Bericht zu Ende gekommen, der Abschied sei vollzogen, hätte sich getäuscht. Denn die beiden Männer sahen sich nicht in der Lage, einfach weiterzuwandern, nachdem ihnen doch der Weg gezeigt worden war; sie kamen, wie von einem Bann gelähmt, nicht von der Stelle:

»Blieben aber doch noch stehn«, setzt der Maler seinen Bericht fort, »um sie zum letztenmal zu betrachten, da setzte sie sich neben den Fluß auf einen Felsen und gab ihrem Kind zu trinken. Dieses neue Bild war wieder über die Maßen schön, und wir werden diese Erscheinungen niemals vergessen, und es schien uns eine gute Vorbedeutung zu sein, sie beinahe im Eintritt ins Vaterland zu sehn und von ihr den rechten Weg, den wir wandern wollten, gezeigt zu bekommen.«

Doch der Marsch der Männer, bevor er richtig anging, kam noch einmal — ein drittes Mal! — ins Stocken, lässt uns der Bericht wissen.

»So gingen wir dann, das Bild zum letztenmal betrachtend, weiter. Vor dem Dorf kamen wir in einen Hohlweg, dann auf eine Anhöhe, da blieben wir einige Augenblicke stehn. Das Dorf mit der Brücke unter uns, wo sie gestanden, vom Sonnenglanz umgeben. Alles war still rings um uns, nur die Lerchen sangen auf den Feldern. Die fernen Rhöngebirge und die von Meiningen hatten eine tief blaue, ernstere Farbe angenommen, und hinter den schwarzen Häuptern vom Hohlenstein, Altenstein kam der klare Vollmond langsam herauf. Die Landschaften bekamen ein anderes Licht.«39

Die aufrührenden Erinnerungen an das Brücken-Erlebnis konnten nun erst einmal in der Abendmüdigkeit der beiden Wanderer verdämmern und im Ärger über die hohen Preise des Liebensteiner Nachtquartiers.

Wer nun den autobiografischen Bericht mit der Zeichnung vergleicht, wird vielleicht verwundert feststellen, dass im Schriftzeugnis zwar Details vermerkt sind, die wir auf der Skizze nicht sehen wie die weidenden Herden unter den Bäumen des Talgrundes – dass hingegen zwei andere Szenen, die uns doch deutlich vor’s Auge gesetzt sind, nicht besprochen werden. Das ist ein denkwürdiger Umstand, zumal man in jenen ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts (sieht man vom genialen und nur neun Jahre jüngeren Genfer Rodolphe Töpffer ab40) kaum irgendwo wirklichkeitsgesättigtere Darstellungen finden wird als in Grimms diversen Zeichenprotokollen. Wir wollen also davon ausgehen, dass der Maler die Figur des hornblasenden Hirten und die Szene der beiden Kinder vor dem Spinnennetz nicht erfunden und dann aus formalen Gründen ins Bild eingefügt, sondern dass er sie zwar beobachtet, aber — aus welchen Beweggründen auch immer — beschwiegen hat.41

Dem aufmerksamen Grimm-Leser indessen kommt der musizierende Hirt bekannt vor: vier Wochen zuvor, um den 1. April 1828 herum, waren die Künstlerfreunde Grimm und Henschel auf dem Weg nach Nürnberg durch den Spessart gewandert — und wurden durch einen musizierenden Hirtenjungen aufgehalten.

»Wir kamen in ein schönes Tal«, lesen wir, »die Sonne fing schon an zu sinken, da stand ein Bauernjunge mit seinem langen, dünnen, hölzernen Horn und hütete die Schweine. Wir sprachen mit ihm und baten auch, er möchte einmal blasen. Was werden die Cäcilianer und die andern gelehrten Musikfreunde sagen, daß wir uns von einem Sauhirtenjungen haben vorblasen lassen, und was erst, wenn wir sagen, daß uns dem Jungen sein Blasen besser gefallen hat als manches Quartett, Opernstücke und Lieder von berühmten Meistern. Es war etwas ganz Eigentümliches in der posaunenartigen Musik, was man gerne hätte festhalten mögen, Melodien, die einem das Innerste recht ansprachen. Abgesehen davon, daß wir vielleicht in einer eigenen, feierlichen Stimmung waren, daß die Gegend und die untergehende Sonne dazu mitwirkten, woher kam es aber, daß der Junge solche Melodien hatte?«42

Die beiden Wanderer machten sich wieder auf den Weg — doch es dauerte nicht lange, und der Bann der Sauhirtenmusik wirkte abermals: er bannte sie im Wortsinne fest.

»Und als wir so einige hundert Schritte weiter waren, hörten wir wieder seine schönen Töne, blieben stehn, und die Töne schallten im ganzen Talgrund wider, und sie schienen uns noch schöner wie die im Anfang und in der Nähe. Die Musik paßte ganz ins Freie, wo die vollen, harmonisch melancholischen Töne lange anhielten.«43

Für solch doppelten Zauber mag nun auch der blasende und scheinbar so unmotiviert ins Bild geratene Hirt am Abgang der Werrabrücke stehen: wie der wundervolle Anblick der jungen Mutter hemmt auch seine wundervolle Musik die Schritte der Wanderer und zwingt sie in den Halt. Die Kraft der Werrabrücken-Szene liegt in ihrer Paradoxie: in der Wegweisung oder gar Fortweisung, die Innehalten, ja Stillstand bewirkt.

Wie um ein Übriges zu tun und absolut keinen Zweifel mehr an der Deutung der Brückenszene zuzulassen hat Louis Grimm noch die beiden Kinder mit meisterlich kargem Strich ins Bild gebracht: das eine Kind deutet, an einer Stütze des Brückengeländers sich festhaltend, mit dem Zeigefinger auf ein Spinnennetz; das andere Kind, das Kinn nachdenklich in die Hand gestützt, beobachtet das Geschehen im Netz, wo die Spinne auf ihr Opfer lauern oder es schon gefangen haben wird — auch dies ein Widerspiel von Bewegung und Stillstand, das in der Gebärde der Kontemplation (also in Stille) erfasst werden kann. Wie auch immer: ob man nun das Werrabrückenbild als reales Protokoll nimmt oder als fantastisch ergänzte Szene — der Sinn stimmt in sich selbst. Denn die paradoxe Verstrickung von Wegweisung und Weghemmung zeigt uns eine Weisheit an.

6. Raisonnement

Zunächst einmal ist es die dichte Sinnlichkeit der Szenen, die die Wanderer zum Innehalten bringt, ja zwingt: das eine Mal sind es die betörenden Melodien des Spessarter Sauhirten, das andere Mal ist es der liebreizende Anblick der jungen Mutter und ihre erotische Anmutung. Es sind in beiden Fällen sinnliche Reize, welche die beiden Männer bannen.

Doch wer die Berichte genau liest, bemerkt alsbald, dass die Künstler den Reizen nicht einfach verfallen, kopflos; sondern dass die äußere Blockade mit innerer Beweglichkeit und Bewegung verknüpft ist: es kommt nämlich ein Prozess der Reflexion in Gang. Grimm fragt, ob es möglicherweise eine Erklärung für den bemerkten und als befremdlich empfundenen Eingriff in die Autonomie des Inneren (die sich als Bann äußert) gebe, und er denkt anlässlich der Spessartszene an den als ›romantisch‹ erfahrenen Sonnenuntergang, der vielleicht an jener eigentümlich »feierlichen Stimmung« mitgewirkt und den kolossalen Eindruck der Musik des Hirtenknaben hervorgerufen oder zumindest gesteigert habe. Und auch über die frappierende Wirkung der Werrabrückenszene gerät Grimm ins Sinnieren und zeigt uns mit dem Hinweis auf prägende Kunsterfahrungen seines Italienaufenthaltes im Jahre 1816 — also zwölf Jahre davor — eine Deutungsspur: die hinreißende Mutter-und-Kind-Szene als in den profanen Weg geworfene Erinnerung an göttliche Malereien in italienischen Kunstsammlungen, als leibhaftige Wiederkehr großer Kunsteindrücke: »Hier war nichts mehr zu komponieren, das Bild war fertig.« »Glanz und Strahlen« der Sonne umgeben die Frau samt Kind: »ein wahrer Goldgrund«, das heißt: der Goldgrund der erinnerten Madonnenbilder; und zu allem Überfluss findet Grimm auch noch zu den Worten: »Wir gingen mit dem schönen Marienbild über die Brücke und sagten ihr Lebewohl«.44

Bemerkenswert ist also, dass das Widerfahrnis der Hemmung in eine Szenerie eingespannt ist, die der zielgerichteten Fortbewegung dienen sollte: ein Affront also gegen das heimliche oder offene Gebot der Eile, jedenfalls ein stiller Widerstand gegen den als selbstverständlich erachteten Drang aufs ferne Ziel hin. Es ist der Gestus des Bedenkens, der den Lauf unterbricht — ein Innehalten, das Raum lässt für’s Raisonnement.

Abb. 16: Raisonnement beim Spaziergang. Nach einer Zeichnung von Adolf Glattacker, um 1910.

Nicht von ungefähr also hat die Kunst den Bildern des Raisonnements allenfalls mäßige Bewegung verordnet, so etwa den gemächlichen Spaziergang, der den ruhigen Atem zulässt wie auch den ruhigen Gedankenaustausch. (Abb. 16) In aller Regel aber flüchtet sich das Raisonnement in Szenen der äußerlich ungestörten Ruhe. Ob das nun der Maler Johann Heinrich Füssli ist, der sich in einen heftigen Disput mit dem Schriftsteller und Gelehrten Bodmer einlässt — unter des toten Homer Aufsicht! —;45 ob es die mit der Deutung eines alten Papierdokuments beschäftigten Dörfler sind wie auf dem in Winterthur aufbewahrten berühmten Bild von Wilhelm Leibl46; ob es gar die Verstorbenen sind, die sich in ihren »Totengesprächen« zu Wort melden, weil »sie etwas mehr nachdenken, als man das üblicherweise zu Lebzeiten tut«47 — stets sind es Szenen des Innehaltens, des Stehenbleibens, des Durchatmens, des Gedankenfassens, der Kontemplation. (Abb. 17)

Abb. 17: Das Raisonnement der Toten und die Kommunikation der Lebenden mit den Toten.

Kupferstich um 1710/20.

Die Fotografie eines morgendlichen Pariser Zeitungslesers wohl der fünfziger Jahre des 20. Jahrhunderts, die wir dem berühmten Fotografen Albert Monier verdanken, zeigt eine solche Szene des stillen, aber auch einsamen Raisonnements, schwarz-weiß. (Abb. 18, S. 384) Es ist früh am Morgen. Auf dem Quai de Bourbon, auf den wir blicken, ist es noch ruhig. Im Vordergrund ist ein einzelner Mann im Anzug zu sehen, der, die weit geöffnete Morgenzeitung in den Händen haltend, auf uns zugekommen, aber nun lesend stehengeblieben ist. Sein langer Schatten, der bis an den unteren Bildrand (also sozusagen bis zum Beschauer) reicht, zeigt an, dass die Morgensonne noch tief steht, ohnedies hat sie Mühe, die nebelfeuchte Luft zu durchdringen. Man glaubt die Feuchtigkeit zu spüren, die vom Fluss heraufgestiegen ist, den man links unten hinter einer halbhohen Mauer und unter riesigen Laubbäumen, die die Szene überwölben, in silbrigem Licht erkennt samt dem Ansatz des ersten Brückenbogens des Pont Marie.48

Abb. 18: Der Leser der Pariser Morgenzeitung. Fotografie 1950er Jahre.

Der Mann also hat, die Zeitung aufhaltend, durchblätternd, lesend seine Schritte verlangsamt, ja ist nun stehengeblieben; sein etwas gespreizter Stand, der fast gespenstisch vergrößerte Schatten, der leicht zur Seite geneigte Kopf, der eine ganz bestimmte Stelle (eine politische Meldung? eine Sportneuigkeit? eine Todesanzeige?) fixiert — all dies zusammen signalisiert uns Gebanntheit, Versunkensein, Nachdenklichkeit. Mit dem Raisonnement kommt die Bewegung zum Stillstand, das äußere Innehalten schafft Raum für die innere Bewegung. Die ›romantische‹ Anmutung der Fotografie (man möchte ›Photographie‹ schreiben!) erinnert an die paradoxen Verse (können ›feste Gleise‹ ›Wirrung‹ bedeuten?) des ›Romantikers‹ Eichendorff: »aus der Wirrung fester Gleise … in die stillen weiten Kreise«.49 Zu erörtern ist nun, inwiefern die Irritation über den weiteren Weg, inwiefern also die Hemmung durch Reflexion, das Stocken unterm doch eindeutigen Wegweiser — das scheinbar Unvernünftige also – Bedingung ist für die Vernunft der weiteren Reise.

7. Wohin soll die Reise gehen? Die Irritation des Offenen

Die Dichter haben den Zweifel am vorgefertigten Weg und ihr Plädoyer für freie Entscheidungen in verschiedene Bilder gefasst: gerade bei Eichendorff sind es zum einen die Straßen, die den Wanderer in die Welt hinaus — die aber, das ist ihre Tücke und zugleich ihre Lockung, ihn auch aus der Welt hinaus — zu führen vermögen.50 Das andere Bild ist die absolute Verschmähung des erdgebundenen Wegs im fantasierten Flug: »Wer da fliegen kann, nimmt Flügel!«51 Es ist unumgänglich, hier an die Bergreisenden des späten 18. Jahrhunderts zu denken – Goethe eingeschlossen mit seiner unbändigen Schwebefantasie von 1775, die sich ihm aus seiner (ja, man möchte so sagen:) Analyse des Granits aufdrängt, und an ihre Empfindungen des Abhebens vom lastenden Boden und Gestein.52

Es ist das in die Zukunft weisende Programm des Offenen (wenn denn das Offene ein Programm haben kann!), das sich gegen das Programm des Philisters, also gegen die Vernunft des Gewiesenen, stellt – etwa mit Hölderlins Fanalzeile: »Komm! ins Offene, Freund!«53 Dieses Offene aber kann kein Ziel haben: es wäre ja sonst kein Offenes mehr. Es ist Verweilen, Umschau, Zögern als Voraussetzung und Inbegriff der Reflexion; es ist also das prinzipielle Misstrauen in den Wegzeiger, das Wilhelm Müller in die fragenden Zeilen seines Winterwanderers gekleidet hat (die uns zuweilen hinter der grandiosen Musik Franz Schuberts, die sie stützen und höhen sollen, verloren gehen mögen): »Was vermeid ich denn die Wege, | Wo die andren Wandrer gehn, | Suche mir versteckte Stege | Durch verschneite Felsenhöhn?«54 Es ist eine Paradoxie, die diese Missachtung des Wegzeigers und des klar gewiesenen Weges begleitet; ohne ihre Akzeptanz, ja Würdigung gibt er nur billige, allzu billige Antworten; erst die ruhelose Mühe lässt das wahre Ziel aufblitzen: »Weiser stehen auf den Straßen, | Weisen auf die Städte zu, | Und ich wandre sonder Maßen, | Ohne Ruh, und suche Ruh.«55 Das Glück der Ruhe will zuvor die Mühe der Ruhlosigkeit als Opfer haben – und die Angst vor dem Ungeregelten und Offenen.

Das Offene aber ist der weite Horizont, Fülle des Blicks, Unermesslichkeit der ›Sehepunkte‹ (wie das 18. Jahrhundert sagte). In alten Sagen soll die Rede davon sein, dass der Ungetaufte mehr und weiter sehe als der Getaufte.56 Im Kern heißt das nichts anderes, als dass der Jünger, der unter’s Joch des Dogmas Gezwungene seinen Blick scheuklappenartig einschränken müsse, während der Dogmenfreie seine Augen schweifen lassen und sich auch dem für gefährlich Gehaltenen aussetzen dürfe. Im Grunde ist es diese einfache Philosophie, die auch den großen Diskurs des 18. Jahrhunderts über den Nutzen des Verirrens trägt.

Dieser Diskurs — eine zentrale Unternehmung des späten 18. und noch des frühen 19. Jahrhunderts — muss hier nicht noch einmal dargestellt werden57; es genüge der Hinweis auf zwei Ausschwünge der Amplitude: zum einen auf die Betonung der Emotionalität, zum andern auf das Lob des Nutzens des Verirrens. Der »Anton Reiser« des Karl Philipp Moritz etwa, der sein Leben und infolgedessen auch seine Wanderungen als »labyrinthisch« empfindet, weiß sich »aus beiden nicht mehr herauszufinden«: »und weil er nun die gerade Straße scheute, so war es ihm gewissermaßen lieb, wenn er sich verirrte«.58 Diese mit den Irritationen der Seele verbandelte und in ihrer Tiefe verankerte Verliebtheit ins Verirren hat indessen auch eine vernunftorientierte Variante, die man gerne wegen der äußerlich kaum zu unterscheidenden Wortwahl anführt — sie findet sich etwa beim Italienwanderer Johann Gottfried Seume, der einen seiner zahlreichen sizilianischen Irrgänge mit der Bemerkung versieht: »Ich verirrte mich abermals, und kam, anstatt nach Syrakus, nach Lentini. Es war mir indessen nicht unlieb, die alte Stadt zu sehen, die zur Zeit der Griechen keine unbeträchtliche Rolle spielte.«59 Die ›glückliche Verirrung‹ ist eine alte Erfahrung, infolgedessen auch eine alte Weisheit — auch der Herr de Montaigne war ganz sicher keineswegs der erste, der die scheinbar paradoxe Erkenntnis notierenswert fand.60 So verkehrt sich denn die Deutung des Verirrens als Fluch und als Strafe (wie etwa in der Geschichte vom ewig wandern müssenden Juden) um in eine Geschichte des glücklichen Fundes, und die Ziellosigkeit als neues Ziel61 spekuliert am Ende doch noch auf Lohn.

Zur gefährlichen Dunkelheit des Raisonnements über das Ziel der Reise gehört dann aber am Ende nicht nur die Frage, ob und inwieweit man dem Rat des Wegzeigers folgen oder aber misstrauen, das heißt: sich ganz dem Offenen überlassen solle. Vielmehr will auch noch bedacht sein, welche Bedeutung es habe, wenn man sich ausdrücklich gegen ihn stellt — das heißt gegen seinen Rat und gegen seine Weisung blickt oder sich gar bewegt, rückwärts sozusagen. Im einen Fall geht es um die Reflexion der Herkunft und der eigenen Geschichte; der andere Fall hat Panik zur Folge, vielleicht gar das eigene Verderben.

Abb. 19: Der nach hinten — in die Geschichte der Herkunft weisende Wegzeiger: die Vertreibung

der Evangelischen aus Salzburg. Holzstich nach Ludwig Richter, 1840.

Für den ersten Fall wählen wir noch einmal einen Holzschnitt nach einer Zeichnung von Ludwig Richter, der 1840 erstmals publiziert worden ist und noch lange nicht die künstlerische und technische Brillanz der späteren Richterschen Werke aufweist.62 Dargestellt ist die Vertreibung der Protestanten aus Salzburg in den Jahren 1731/32. (Abb. 19) Hinter der ersten Dreiergruppe des Zuges ragt ein hölzerner Wegzeiger empor, der nach hinten, nach der soeben verlassenen Heimat (»Nach Salzburg«) weist. Der links vorne gehende alte Mann lässt mit gesenktem Kopf und gefalteten Händen seine Verzweiflung ebenso erkennen wie das weinende Mädchen rechts neben ihm, während hinter diesem ungleichen Paar ein junger Mann, von der Höhe des Weges ein letztes Mal in die alte Heimat zurückblickend, trotzig seinen Hut schwingt. Der Wegzeiger gibt hier also nicht das Ziel an, sondern er erinnert an die Leidgeschichte einer Herkunft.

Den unbändigen Wunsch, einer Leidgeschichte zu entkommen, zeigt dagegen das Aquarell der damals zwölfjährigen Helga Weissová aus dem Jahr 1943, die sich, eine gerollte Decke auf den Tornister aufgeschnallt, auf den Weg macht in ihre Heimatstadt Prag. Dieses Wunschziel zeigt der eine Arm des Wegweisers an, während auf dem anderen der Name des Konzentrationslagers Theresienstadt steht, das sie hinter sich gelassen haben möchte.63

In diesen Fällen steht der nach hinten weisende Wegzeiger für wirkliche oder erträumte Herkunftsgeschichten — in anderen Fällen hingegen zeigt er den Beginn einer vielleicht tragischen Entwicklung an. Ich meine den Fall des sogenannten Geisterfahrers, der gegen sein Wissen und Bewusstsein ins Verderben fährt und andere ins Verderben zieht, indem er sozusagen gegen den Wegzeiger fährt. Er ›weiß‹ aber nicht, wie und was ihm geschieht, das Schicksal vollzieht sich ihm auf gespenstische Weise. Wegen dieser seinen subjektiven Empfindung und Erfahrung bringt der Ausdruck Geisterfahrer Wahres zum Vorschein, während der vernünftelnde Ausdruck der Polizeibehörden (und der Tagesjournalismus plappert ihn nach) — Falschfahrer! — Symptom der selben Hilflosigkeit ist, die den Geisterfahrer besetzt hat64 — wie wenn der die düsteren Zeilen des Winterreisenden zu vollziehen hätte:

»Eine Straße muß ich gehen, | Die noch keiner ging zurück.«65

8. Vom Bedenken zur Entscheidung

Es wäre verwunderlich, wenn das Problem der Entscheidung für den richtigen Weg — auch in übertragenem Sinne: für den richtigen Weg des Lebens! — nicht zu den ältesten Themen der Menschheit gehörte. Die abendländische Kultur kennt es zuallererst aus dem Herakles- oder Herkules-Mythos der Mittelmeerantike, und dessen jahrtausendelange Wirkmächtigkeit zeigt sich nicht zuletzt in einer Fassung für den pädagogischen Gebrauch des frühen 19. Jahrhunderts. Ich zitiere also aus der späten Auflage eines einst weithin anerkannten Standardwerks über die antike Mythologie:

Der junge Herakles stand, so liest man da, »einst auf einem Scheidewege, als ihm plötzlich zwei Göttinnen erschienen. Die Eine, schön und lockend von Gestalt, schmiegte sich innig an den Jüngling, bot ihm Entfernung von allen Mühseligkeiten des Lebens und von allen Gefahren, und Freude und Wonnegenüsse an, wenn er sich ihrer Leitung überlassen wolle; die Andere, mehr ernst als schön, würdevoll und bescheiden, versprach ihm dagegen Ehre und Ruhm bei Menschen und Göttern, und Unsterblichkeit, wenn er ihr folgen und sich mit hohem Muthe den Mühen und Gefahren des Lebens unterziehen wolle. Herakles erkannte bald in der ersten Göttin die weichliche Lust üppigen Lebensgenusses, in der andern die Tugend ernster Anstrengung. Im Gefühle seines hohen Ursprungs und seiner großen Bestimmung entschied er sich für die Letztere, und seine Hand der Tugend reichend, widmete er sich ihr für immer.«66

Wir schmecken natürlich die ideologische Überwürzung der alten Sage durch die bürgerlich-deutsche Moral des 19. Jahrhunderts, die lehrhafte Absicht der Allegorie ist unverkennbar; doch selbst auch diese Zurichtung vermag den Kern nicht zu verdunkeln. Denn erzählt wird von Plädoyers gegensätzlichen Inhalts, die gegeneinander abgewogen werden müssen, bevor eine Entscheidung zulässig und möglich ist. Herkules am Scheideweg hört Argumente für oder gegen einen bestimmten Weg, er hört sie an, erwägt sie — und entscheidet sich am Ende.67

Diese Fabel ist jedoch schlicht angelegt, wenn man sie mit einer anderen Überlieferung vergleicht, die auch eine antike Herkunft behauptet – freilich eine zweifelhafte; denn der Philosoph Kebes oder Cebes, auf den sie sich beruft, ist wohl ein Konstrukt. Dem Bild indessen, das ihm zugeschrieben wurde — der »Tabula Cebetis« —, war ein langes Leben und große Wirksamkeit beschieden. Auch in diesem Fall ging es um eine einprägsame Allegorie, die als Bild seit dem Anfang des 16. Jahrhunderts im alten Europa in Umlauf gekommen war und in der literarischen Fassung bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts wohl an die zweihundert Auflagen erreichen konnte.68

Die zugehörigen Bilder — Holzschnitte, Kupferstiche — zeigen Menschen, die den Weg der Tugend suchen. Allen gemeinsam scheint zu sein, dass die den richtigen Weg Suchenden durch ein erstes Tor gehen — und später zuweilen auch noch durch weitere Tore — und dann stets mit den Argumenten konfrontiert werden, die für den Weg der Tugend oder aber des Lasters sprechen. Als ausführliches Gespräch kennen wir dieses gründliche Raisonnement durch die deutsche Fassung des Textes, die der Nürnberger Freund Albrecht Dürers, Willibald Pirckheimer (1470-1530), vorgelegt hat.69 Sie ist früher Vorläufer der Debatte um den Nutzen des Umwegs und des Verirrens und der Bildszenen der Stockung unter dem Wegzeiger; und sie ist Antipode einer späteren Position, welche ohne alle Umstände und ohne alles Bedenken die kompromisslose Entscheidung für den richtigen Weg verlangt — und zwar im voraus.

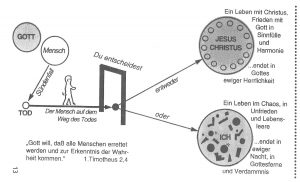

9. Kopflos. Entscheidung ohne Reflexion

Es ist gewiss kein Zufall, dass wir das ausführliche Raisonnement über den richtigen Weg einem Gelehrten der Renaissance, eben dem Humanisten Pirckheimer, verdanken. Doch genauso wenig dürfte es ein Zufall sein, dass gegen Ende des 19. Jahrhunderts ein Bildtypus zunehmend Anklang findet, dem die umständliche und gründliche Erörterung des einzuschlagenden Weges verdächtig ist: ich meine das Bildmotiv der Beiden Wege, genauer: des Breiten und des Schmalen Wegs — wobei der erstere den Weg ins Verderben meint und der zweite den Pfad ins Heil und zur ewigen Seligkeit.

Das ist nun vielleicht eine Holzschnitt-Ethik, die man nach so viel differenzierender Vorarbeit und Vorgeschichte nicht erwartet hätte. Und doch wird ihr Erfolg plausibel, wenn man bedenkt, welch unglaubliche Verunsicherung es bedeutet haben muss, wenn nun, im Verlauf des 19. Jahrhunderts, die seither als unumstößlich geltenden kulturellen Horizonte — die Horizonte der Religion, der sozialen und politischen Systeme, des seither technisch für möglich Gehaltenen (man denke nur an die Debatte über Dampfkraft und Eisenbahn!) undsoweiter — offensichtlich von heut auf morgen eingerissen werden konnten. Zwar ging die äußere Welt, wie der Augenschein zeigte, nicht unter; aber im Inneren spürten die Menschen wohl vielfach Bodenlosigkeit und Verheerung. Da mögen sich nun die verängstigten Seelen zu klaren Ansagen hingezogen gefühlt haben, die ihnen Aufwand und Mühe des anstrengenden Raisonnements ersparten — und dennoch Rettung versprachen.

Das mag alles in der alten Y-Symbolik schon vorbereitet gewesen sein, deren Geschichte Wolfgang Harms verfolgt hat.70 Auch die christliche Erbauungsliteratur (wir denken insbesondere an John Bunyans Hauptwerk »The Pilgrim’s Progress«, das schon Ende des 17. Jahrhunderts in deutscher Übersetzung vorlag) wie das christliche Liedgut — und wohl insbesondere dasjenige der pietistisch-erbaulichen Variante — wimmelt von Appellen, ja nicht in die Irre zu gehen, sondern den treuen Vaterhänden Gottes sich anzuvertrauen: »Wo wir leben, wo wir wandeln, | Leitet uns dieß Lebenslicht. | Dieses lässet treue Seelen | Nie den rechten Weg verfehlen. | Gott! wer deinem Unterricht | Redlich folgt, der gleitet nicht.«71 Sogar mit dem ehernen Gang der Naturgesetze wurde der unbeirrte Weg des Christen verglichen — so in jenem emblematischen Holzschnitt in Johann Arndts ›Wahrem Christentum‹, der unter dem Lemma »Doch irre ich nicht« eine nächtliche Landschaft mit Mondsichel zeigt und damit auf das phasenweise Verschwinden des Mondes anspielt; das Epigramm erläutert dann: »Also, obgleich ein glaubiger Mensch bei großer Anfechtung in große Finsterniß fällt, dennoch bleibt er bei seinem GOtt und irret nicht, bis ihm das Gnadenlicht mitten in der Finsterniß wieder aufgehet.«72 (Abb. 20)

Abb. 20: Nicht in die Irre gehen! Der Weg des gläubigen Christen ist vorgegeben.

Emblematischer Holzschnitt, 1847.

Da ist also theologisch längst eine Sicht vorbereitet, die in krassen Gegensatz zur Offenheit der Raisonnementsempfehlung geraten musste, wie sie uns in verschiedenen Fassungen der Tabula Cebetis erkennbar geworden war. Ikonografisch wird diese Tendenz sinnenfällig in einem bislang wenig beachteten Detail der Bilder, die den Weg ins Unheil oder ins Heil zeigen sollen. Waren die Menschen seither durch ein Portal hindurch in den Weg des Diskurses eingetreten, um dann zu ihrem Urteil zu gelangen, so zeigt nun der neue Bildtyp im Vordergrund gleich zwei Pforten (eine breite und eine schmale), vor denen sich die Menschen entscheiden müssen — wie sie das tun, ob ihrer Entscheidung eine Argumentation vorausgeht oder nicht, ist nicht erkennbar: kopflos scheinen sie sich für den gottwohlgefälligen oder aber für den lustvollen Weg zu entscheiden — oder entscheiden zu müssen. Das Titelkupfer zum »Weg-Wyser ter Salicheyt« des Niederländers Zacharias Heyns von 1629 ist vielleicht die erste Ausformung dieses neuen Bildtyps73 — und einer neuen Ideologie, die das 19. Jahrhundert brauchte.

Abb. 21: Der breite und der schmale Weg nach dem Bildentwurf von Charlotte Reihlen (um 1867). Farblithografie, um 1890.

Denn es ist doch bemerkenswert, dass erst die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts zur Blütezeit des Bildmotivs der beiden Wege wurde: des breiten Wegs, den die Menschenmassen durch ein weites Tor betreten, und des schmalen Wegs, zu dem eine enge Pforte führt, und der nur wenige Menschen anzieht — obwohl nur er das Heil garantiert, während die breite Straße in der höllischen Apokalypse endet. (Abb. 21)

Auf die Geschichte dieses Bildmotivs und auf seine Varianten (in beiden großen christlichen Konfessionen) muss hier nicht noch einmal eingegangen werden74; insbesondere die in evangelisch-pietistischen Kreisen einst weit verbreitete Stuttgarter Version, die auf dem inhaltlichen Konzept Charlotte Reihlens basiert, darf als gut erforscht gelten.75 Hier interessiert allein die Szene vor dem fast winzigen Durchschlupf — jener engen Mauerpforte, vor der ein Geistlicher (um nicht zu sagen: ein als evangelischer Pfarrer gewandeter Agitator!) den ›richtigen‹ Weg weist, indem er den in der Mitte des Vordergrunds befindlichen Wegzeiger gleichsam verdoppelt; auf dessen Armen aber ist deutlich die Entscheidung zwischen ›Tod und Verdammnis‹ einerseits und ›Leben und Seligkeit‹ andererseits gefordert. (Abb. 22)

Abb. 22: Die Entweder-Oder-Entscheidung schon auf dem Vorplatz. Ausschnitt aus einer grafischen Version des Zwei-Wege-Bildes, 1962.

Da ist nun also statt bedachtsamer Abwägung unterschiedlicher Positionsmöglichkeiten abrupte Entschiedenheit gefordert; wer nach Erörterung verlangte, wäre nichts als ein »Schönschwätzer«, der, weil er sich von »falschen Propheten« verführen ließ, statt sich für ein klares Entweder-Oder zu erklären, schlicht ein »Uebelthäter« ist.76 Es kommt also nicht von ungefähr, dass es auf dem Vorplatz des Reihlenschen Zwei-Wege-Bildes – dass es also unter dem Wegzeiger eben keine Disputanten und keine Stockung mehr gibt: es war die radikale (um nicht zu sagen: reaktionäre) Erweckungstheologie pietistischer Provenienz, die das »Viel- und Halbwissen« und alle »falsche Bildung« verdammte und — als politische Haltung! — vom »Volk« nichts als »Buße! Buße! Buße!« verlangte.77

Auch der jung verstorbene, rhetorisch versierte württembergische Pfarrer Ludwig Hofacker gehörte zu den theo- und ideologischen Leitfiguren der Charlotte Reihlen; was Wunder, wenn wir seine Ablehnung aller Art von Raisonnement im freigeräumten Entscheidungsraum vor der großen Mauer des Zwei-Wege-Bildes ausgedrückt sehen: »Lasset euch nicht Alles in Begriffe hinauftreiben! Lasset euch nicht Alles in elende Gedankenformen zerschmelzen!«78 Und: »Was kümmert’s mich, was dieser oder jener begabte Sünder über dieß und jenes denkt, heiße er nun […] wie er will.« Die »Herren Philosophen haben uns mit ihren elenden Firlefanzereien nur die Augen verklebt« — das ist alles »müßiges Geschwätz« und »Meinungskram« angesichts des Jüngsten Gerichtes, das als alleiniger Bezugspunkt gilt.79

Neuere theologische Kritik hat darauf hingewiesen, dass sich diese Ausformulierung der pietistischen Erweckungstheologie mit ihrem ›pharisäischen‹ Zwei-Wege-Bild (und Zwei-Wege-Weltbild!) stark abhebe vom eher ›dialektischen‹ Glaubensverständnis Luthers; sie sei mit ihrem Beharren auf dem Entweder-Oder und der Vorab-Entscheidung »ungemein drängerisch«; das Reihlensche Weg- und Wegzeigerbild sei »ein einziger werbender, missionarischer Appell: ›Entscheide dich! Jetzt! Besprich dich dabei nicht mit Fleisch und Blut, sondern fahr‘ zu!‹«80 Spekuliert wird also auf Überrumpelung oder Verführung, der Wegzeiger ist zur nicht mehr hinterfragbaren Autorität geworden. War einst — oder in anderer Weltsicht — Misstrauen in Weisung und Botschaft des Wegzeigers empfohlen worden, so war nun Misstrauen ins Raisonnement befohlen — und zugleich Sicherheit und Heil garantiert. Idee und Praxis des Gängelwagens oder Gängelbands, welche die Aufgeklärten des späten 18. Jahrhunderts so angewidert hatten, erfuhren nun neue Würdigung.

10. Karikaturen des Heiligsten

Der allegorische Wegzeiger — und der Wegzeiger zum breiten oder schmalen Weg ist ja nur ein prominentes Beispiel — hat im 20. und frühen 21. Jahrhundert zahlreiche Nachfolger gefunden, zunächst wohl vor allem in der politischen Sphäre81, dann aber auch bald in der Warenwelt und in anderen Bereichen des Alltagslebens. Es sollte uns zu denken geben, dass dieser offenbar ganz neuartige Symbolismus im Gefolge eines religiösen Zelotismus steht, von dem er nichts mehr weiß und nichts mehr wissen will. Auch das ist ein Aspekt der Missweisung — man ist versucht, auch bei der Bildgattung des allegorischen Wegzeigers, die unseren Alltag begleitet, von »Karikaturen des Heiligsten« zu reden.

»Karikaturen des Heiligsten«: das war der Titel eines zweibändigen voluminösen Werkes des aus Norwegen stammenden Naturforschers Henrich Steffens (1773-1845), der hier auf über 1200 Seiten eine strikt konservative Gesellschaftslehre entwarf.82 Seine These, die aus dem Wust (um es so zu sagen) seiner umfangreichen Beobachtungen und Bewertungen gar nicht so einfach herauszufinden ist, bezieht sich auf herrschende soziale und politische Ansichten und Stimmungslagen seiner Zeit in Deutschland, die er als »grinsende Zerrbilder«83 einer »ursprünglichen Idee« deutet84 oder als Karikaturen; die ursprüngliche Idee aber sei stets »aus der Religion entsprungen«.85 Der auch heute noch brauchbare Kern der These liegt in der Deutung der ›Karikatur‹ als Symptom: »Eine jede lebendige Caricatur hat nehmlich irgend etwas Eigenthümliches, welches zwar verzerrt, dennoch die lebendige Kraft in ihr genannt werden muß«.86

Der Gedanke einer Wiederholung der Geschichte — und zwar einer Wiederholung unter anderen Vorzeichen! — war nun gewiss nicht neu; das gesamte typologische Denken der abendländisch-christlichen Theologie mit der Idee der Präfiguration etwa war ja Ausdruck einer solchen Vorstellung gewesen.87 Aber der Gedanke einer säkularisierenden, ja parodierenden Wiederholung historischer Ideen hatte doch zumindest im zuspitzenden Titel des Steffens’schen Werkes neue Sprengkraft erhalten. Deshalb darf man sich nicht wundern, wenn man historische Spuren dieser Anregung entdeckt — und zwar bei so gegensätzlichen Figuren wie Sören Kierkegaard, der vermutete, dass »jede Entwicklung« »erst fertig« sei »mit ihrer Parodie«88, oder Karl Marx, der meinte, »daß alle großen weltgeschichtlichen Tatsachen und Personen sich sozusagen zweimal ereignen«89 — und zwar »das eine Mal als Tragödie, das andere Mal als Farce«.90

Wir sind also gestimmt, späte Gestaltungen des allegorischen Wegzeigers — das heißt: solche des 20. und 21. Jahrhunderts — als eigentlich komische Bilder zu betrachten, als welche sie ja anfänglich nicht zu erkennen sind. Und wir sind gleichzeitig aufgerufen, an religiöse Präfigurationen zu denken, soll heißen: uns an die Abkunft der modernen Darstellungen des allegorischen Wegzeigers aus der Sphäre eines religiösen Zelotismus, ja des christlichen Extremismus zu erinnern. Das Problem ist also nicht, dass nach einer Spur gesucht wird, die in die christlich geprägte ältere Kultur zurückführt (es gibt ja wohl — das wäre übrigens auch gegen Steffens anzuführen! — bis zum Ende des 18. Jahrhunderts kaum eine neue Idee, die sich nicht religiös hätte gewanden müssen) — das Problem ist vielmehr, dass diese Spur historisch im Sumpf der religiösen Unbedingtheit endet. Das hätten wir ohne Steffens vielleicht nicht in dieser Deutlichkeit erkennen können.

Denn von Anfang an verzichten die allegorischen Wegzeigerbilder des 19. Jahrhunderts auf das Argument: ihre Missweisung besteht darin, dass sie Wege nicht nur mit dieser oder jener Begründung empfehlen, sondern dass sie sie befehlen. Ihre Weisung soll dem Verwirrten, dem Suchenden, dem Hilflosen genügen. Raisonnement, das doch einmal Grund für umständliche Aufenthalte und Wirrungen unterm Wegzeiger gewesen war, gilt nun als unnötig, ja störend.91 Ob es um Sonnenschutzcreme geht oder um Erbsensuppe, um eine bestimmte Art der Krankenversicherung oder um die Einführung der Demokratie oder was auch immer: es wird dem Menschen nahegelegt, sich zu entscheiden — und zwar sofort.92 (Abb. 23-27)

Abb. 23: Die Entscheidung zwischen rascher und allmählicher Sonnenbräunung: Nivea-Werbung 1952.

Abb. 24: »Der rechte Weg«: nach »Kraftburg« statt nach »Schwachfeld« mit Hilfe von Erbswurst.

Werbe-Annonce 1934.

Abb. 25: »Zwei Wege« in der Krankenversicherung. Werbeprospekt 1942.

Abb. 26: Deutschland am Scheideweg. Plakat der US-Army, 1947.

Abb. 27: Die Weg-Entscheidung des Volkskunde-Studenten. Verlagswerbung 1998.

Dass diese säkularen Zwei-Wege-Bilder den Kundigen an religiöse Vorläufer erinnern, ist unumgänglich; und er wird sich bei ihrer Betrachtung an die These erinnern, sie seien als Karikaturen, und das heißt doch: als lächerliche Repliken, als komische Kontrafakturen religiöser Ideen zu verstehen. Und es wird ihm vielleicht der Gedanke kommen und die Frage, ob es nicht auch den umgekehrten Vorgang gebe: nämlich die heimliche Verwandlung des religiös gewandeten Banalen in eine Karikatur.

Denn wie anders soll man es nennen, wenn sich die ›ewige Wahrheit‹ des Piktogramms bedient, das erst vor wenigen Jahrzehnten in unsere Alltagskultur eingebrochen ist und sich anheischig macht, zur Bewältigung des als chaotisch empfundenen Alltags alles aufs Simpelste zu verkürzen93, und wenn die höchsten Ideale des Christentums sprachlich und bildlich auf das Muster einer handlichen Gebrauchsanweisung heruntergeschraubt werden?94 (Abb. 28) Es ist so bitter wie komisch, wenn der »Weg zum Himmel« mit einem Bild aus dem trivialsten Alltagsstraßenverkehr (und der zeigt ja von Tag zu Tag mehr seine ›höllische‹ Seite!) erläutert werden soll.95 (Abb. 29)

Abb. 28: Handliche Gebrauchsanweisung für das christliche Leben, um 1995.

Abb. 29: Eine ›Karikatur des Heiligsten‹: der Straßenverkehr als Gleichnis des Himmelswegs, 1989.

Die christliche Trivialisierung der Alltagsemblematik hat freilich ihre Logik; denn die im Hintergrund allzu deutlich wirkende radikale Theologie sieht (wie genau anderthalb Jahrhunderte davor der Erweckungsprediger Ludwig Hofacker!) den verirrten und ratlosen Menschen von ›theologischen Irrlehren‹ und von »Ideologien unserer Zeit als Geistesmächte zur Wegbereitung des Antichristen« umstellt und setzt dem Verwirrten das klare Entweder-Oder, die voraussetzungslose Entscheidung vor — nicht nur mit den Worten des Apostels Paulus im Zweiten Brief an die Thessalonicher, Vers 3 und 4, wo der Apostel vom »Widersacher« spricht, der noch vor der endgültigen Erscheinung Jesu Christi sein Unwesen treiben werde (»Lasset euch von niemand verführen, in keinerlei Weise«, revidierter Luther-Text), sondern auch mit dem Bild eines eingenordeten Kompasses – natürlich samt eingezeichneter Missweisung.96 (Abb. 30 und 31)

Abb. 30: Der den verwirrenden ideologischen Wegweisungen ausgelieferte Zeitgenosse.

Karikatur von Heinz Giebeler, 1978.

Abb. 31: Der Kompass des Christen samt Missweisung. Illustration von Heinz Giebeler, 1978.

Doch sind es keineswegs nur evangelikale, also extrem religiöse Kreise, die sich der simplen und in sich widersprüchlichen Emblematik des im ordinären Straßenverkehr verwendeten Richtungsweisers bedienen und bedient haben — das offizielle Plakat des 26. Deutschen Evangelischen Kirchentags ist hier in mehrfacher Hinsicht aufschlussreich — vor allem wegen seiner bemüht auffälligen Oszillation zwischen trivialer Straßenverkehrssymbolik und versteckter geistlicher Hintergrundsmeinung.97 (Abb. 32)

Abb. 32: Das Hamburger Kirchentagsplakat von 1995 als ›Karikatur des Heiligsten‹.

Gestaltung Andreas Brüggmann und Horst Lange, 1995.

Der Pfeil gibt sich vordergründig als Straßenverkehrszeichen aus, das nach Hamburg als Ort des Kirchentreffens weist, und die Illusion eines wirklichen Reisevorgangs wird verstärkt durch die Jahreszahl »95« (das heißt: 1995), die in das typografische Korsett einer deutschen Autobahn-Nummer gezwängt ist und auch mit dem Farbkonzept (weiße Schrift auf blauem Grund) deutsche Autobahnschilder kopiert. Der eigentümliche (um nicht zu sagen: verdruckste) Zwittercharakter des Plakats rührt jedoch daher, dass der Straßenverkehrspfeil eigentlich das Gleichnis der beiden Wege abbilden soll — wobei dann eben statt des Ortsnamens Hamburg als Ziel zu setzen wäre: der Himmel als Ort ewiger Glückseligkeit. Das Motto selbst aber (»Es ist Dir gesagt Mensch was gut ist«) stützt diese Kritik. Es ist nicht nur auffällig, dass es dem Alten Testament entnommen ist (man findet es beim Propheten Micha, Kapitel 6, Vers 8) — aber nur mit seinem gewissermaßen zahmen, unverbindlichen Anfangssatz zitiert wird; der ›härtere‹ Folgesatz (»und was der Herr von dir fordert«) samt der Konkretisierung (»nämlich Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott«, Luther-Text) fehlt; und das dürfte symptomatisch sein. Die Verbiederung des Religiösen, seine Verschwisterung mit dem Trivialen ist peinlich oder — komisch. Im Hamburger Kirchentagsplakat war ohne Zweifel eine neue Stufe der Karikatur des Heiligen erreicht.

11. Die Weisheit des Narren

Die heimliche, also keineswegs stets auf den ersten Blick erkennbare Komik des allegorischen Wegzeigers, der auf das Raisonnement pfeift und allein auf Appell und plumpe Überrumpelung setzt, resultiert paradoxerweise aus seinem Pathos; er hat sich, um es so zu sagen, zu viel vorgenommen. Er wird von demjenigen, der sein Pathos durchschaut, mit Ironie überzogen und ausgelacht. Der feinsinnige Ludwig Richter hat das gelegentlich ins Bild gesetzt mit ironischen Wegzeigern, die entweder ins »Schlaraffenland« weisen oder auf »L. R.«, das heißt: auf ihn selbst.98 (Abb. 33 und 34)

Abb. 33: Der Wegzeiger weist ironisch auf den Autor zurück. Holzstich nach Ludwig Richter, 1849.

Abb. 34: Der Wegzeiger, der ins Schlaraffenland führt. Holzstich nach Ludwig Richter, 1853.

Aber auch schon über drei Jahrhunderte davor hatte der Narr Sebastian Brants auf seine Weise gegen die Anmaßung des Wegzeigers protestiert. Die Doppelbödigkeit der Handlung des Narren ist bemerkenswert, ja aufregend. Er watet im Morast, statt sich der sicheren Straße und dem Wink des Zeigers anzuvertrauen; und das wird — vergeblich, möchten wir jetzt sagen — verunglimpft. Denn in Wirklichkeit sind Flucht und Rückzug des Narren von der offiziellen Straße, ist das Misstrauen in den gemeinen Hauptstrom die vernünftigste Tat; es ist der Vorbehalt des Weisen. (Abb. 35)

Abb. 35: Die Weisheit des Narren, der sich dem Gebot des Wegzeigers entzieht. Holzschnitt 1494.

Und wie zum Überfluss liefert Brants Text selbst auch noch ein Argument für solche doppelbödig-untergründige Deutung. Er hinterfragt nämlich die Geste der deutenden Hand, die Geste der Weisung — er misstraut ihr und verweigert seine Gefolgschaft. Denn »Die Hand, die an der Wegscheid steht | weist einen Weg, den sie nicht geht.«99 Nur auf den ersten Blick scheint das ein Scherz zu sein, der auf die Unbeweglichkeit des hölzernen Artefakts hinzeigt. In Wirklichkeit aber signalisieren diese beiden kleinen Zeilen allen denkbaren Vorbehalt gegen den allzu aufdringlichen Wegzeiger, dem Missweisung unterstellt und vorgeworfen wird.

Quellennachweise und Kommentare

1. Friedrich Nietzsche, ‘Morgenröthe. Gedanken über die moralischen Vorurtheile’ [1881/86], in Morgenröte. Idyllen aus Messina. Die fröhliche Wissenschaft, Sämtliche Werke, Kritische Studienausgabe Band 3, herausgegeben von Giorgio Colli und Mazzino Montinari (München, Berlin, New York: München; DTV, 21988), S. 9-331; hier: S. 301 (= 5. Buch, § 523).

2. Frühere Versuche zum Weg, zum Wegfinden und Verirren unter den Titeln: ‘Verirrt auf der Straße. Zu einem Paradigma der Moderne’, in Innovation und Wandel. Festschrift für Oskar Moser zum 80. Geburtstag. herausgegeben von Burkhard Pöttler u.a. (Graz: Selbstverlag des Österreichischen Fachverbandes für Volkskunde, 1994), S. 357-376; Wegzeiger. Zur Kulturgeschichte des Verirrens und Wegfindens (Marburg: Jonas, 1998); ‘Pfeil-Wut. Das Piktogramm als »Gebärde der Zeit«’, bricolage. Innsbrucker Zeitschrift für Europäische Ethnologie, Heft 6 2010, S. 215-232; ‘Nachtwege. Störungen zielgerichteter Mobilität in der Alltagskultur der Vormoderne oder: Die Nacht als Störung’, in Störungen. [Medien, Prozesse, Körper], herausgegeben von Julia Fleischhack und Kathrin Rottmann (Berlin: Reimer, 2011), S. 66-88; ‘Verirren’, in Enzyklopädie des Märchens. Handwörterbuch zur historischen und vergleichenden Erzählforschung Band. 14, Berlin 2011, Sp. 36-42; Wegkreuzung. Ebd. Bd. 14 (Berlin usw.: de Gruyter, 2012), Sp. 540-544; ‘Die Tücken des Normalwegs. Alpine Bildsatiren zu Irrung, Hemmung und Übersprung’, in: Alpenvereinsjahrbuch Berg 2017 (Innsbruck, Wien: Oesterreichischer Alpenverein, 2016), S. 248-253; ‘Wie ferngesteuert. Zur kulturellen Bearbeitung technisch-physischer Ohnmachtserfahrungen’, Rheinisch-westfälische Zeitschrift für Volkskunde 62/63, 2017/18 (= Grenzgänger. Festschrift für Andreas Hartmann, herausgegeben von Oliwia Murawska), (Bonn, Münster: LVR-Institut für Landeskunde und Regionalgeschichte, Volkskundliche Kommission für Westfalen, 2018), S. 67-82.

3. Vgl. Manfred Lemmer (Hg.), Die Holzschnitte zu Sebastian Brants Narrenschiff. 121 Bildtafeln (Leipzig: Insel 1964), S. 21; vgl. auch Sebastian Brant, Das Narrenschiff. Illustriert mit neunzig Holzschnitten des Originals. In heutige Sprachform übertragen und mit Anmerkungen versehen von Margot Richter (Berlin: Eddelbüttel-Marissal, 1958), S. 57 f.

4. Man hat Argumente zusammengetragen, die für den frühen Albrecht Dürer als Urheber einer großen Zahl der Tafeln sprechen. Vgl. Manfred Lemmer, Die Holzschnitte (wie Anm. 3), S. 122-134 (Nachwort).

5. Vgl. Erasmus von Rotterdam, Lob der Torheit mit den Handzeichnungen von Hans Holbein d. J., übersetzt und herausgegeben von Uwe Schultz (Bremen: Schünemann, 1966), S. 64.